のっぴーです。

今回は、「車の内輪差をしっかり認識するコツ」について、お話しして参ります。

その前に、軽く自分の経歴からお話しします。

自分は、10年間車の運転の仕事に携わっていて、仕事で年約4万キロ、プライベートで年約2万キロの計6万キロを年間で走行しています。

これは、地球約1.5周分の長さになります。

そんな自分が、運転や交通に関する情報をみなさんにお伝えすることにより、少しでもみなさんのお役に立てばと思い、記事をまとめております。

車を運転する際に、よく「内輪差」という言葉を耳にします。教習所でも教わる言葉で、右左折など曲がるときに、出てきて安全運転のためには知っておくべき言葉です。

車は右左折の時、前輪と後輪では通るところが少し変わってきます。

その、通るところの差が内輪差と呼ばれ、教習所での学科や実技でたびたび注意喚起されます。

内輪差をしっかり認識していないと、ご自身だけでなく、他の交通の方々に危険をおよぼすことがあります。

特に、バイクや自転車との兼ね合いで危険が生まれる可能性が高いです。

内輪差をしっかり認識するためのコツがいくつかありますので、身につけていつでもどこでも安全に車が曲がれるように、そしてご自身だけでなく周りの方々の安全も確保していきましょう。

車の内輪差をしっかり認識するコツとは?!

そもそも車は、後輪を軸として曲がるような構造をしています。

そもそも車は、後輪を軸として曲がるような構造をしています。

まず、前輪が安全なラインを通ったのち後輪がそれについてくるイメージです。

ただ、車というのはある程度長さがある乗り物なため、曲がるとなると広めな軌道が必要となり、運転していてそれを感じられるかが大事になるのです。

運転していると、多少なりとも内側に曲がりすぎてしまうことがあるかと思いますが、だいたいがハンドル操作か内輪差の認識の誤りからになります。

運転をする前に、そして運転しながらご自身が運転している車の内輪差をしっかり認識して、安全な右左折ができるように心がけましょう。

車の内輪差を認識するコツがこちらです・・・

・左折時に左後方の視角の部分を目視する

・大きい車になればなるほど大きく曲がることを意識する

内輪差の認識は、感覚と意識が大きく関わってきます。

まずは、ゆっくり時間をかけてもかまいませんので、運転していて内輪差を感じられるように努めてみましょう。

1つずつ、詳しく解説をしていきます。

「車の全長と運転の際に関わること」や「左折の巻き込み確認の正しい方法」についての記事も、よろしければご覧ください。

車両感覚を身につける

内輪差は感覚の部分が大きいため、コツをつかむには車両感覚をつかむことが大事です。

内輪差は感覚の部分が大きいため、コツをつかむには車両感覚をつかむことが大事です。

運転しながら、車がどう動いているのかどこを通っているのかを認識する感覚です。

車両感覚は、車ごとに違いますのではじめて乗る車や慣れていない車に乗って運転する際は、あらためて車両感覚をつかむ必要があります。

車両感覚がしっかりわかっていれば、ある程度速い速度で走行していても、車の各部分がどこを通過しているかわかるので、安全な走行ができるようになります。

とはいえ、速度が速すぎるとと認識を謝る可能性もでてきますので、道路や状況にあわせて適切な速度で走行することが大事になります。

まずは、慎重に車両感覚をつかむところからはじめて、ある程度つかめても不安な場所や危険な状況を感じたら、慌てず落ちついて操作と対応をするようにしましょう。

・車両感覚がしっかりわかっていれば、ある程度速い速度で走行していても、安全な走行ができるようになります。

・まずは、慎重に車両感覚をつかむところからはじめて、慌てず落ちついて操作と対応をするようにしましょう。

左折時に左後方の視角の部分を目視する

内輪差は、特に左折の際に大きく関わってきます。

内輪差は、特に左折の際に大きく関わってきます。

右折でも内輪差がからむケースはありますが、左折の場合はバイクや自転車との兼ね合いが大きいため重要です。

日本の道路は左側通行のため、車のハンドルは右側に設置されています。

となると、人間と車の構造上左側の後方が死角とよばれる、車を運転していて一番みえない場所となります。

そんな左後方から車を左折させる際、考えられる危険な状況が、バイクや自転車の巻き込みです。

教習所でも教わるくらい、左折時の巻き込みはありがちなことなのです。

巻き込みに関しては、バイクや自転車だけでなく他の車や歩行者がからむこともありますので、左折時は特に対策をとらなくてはいけません。

対策として有効なのは、しっかり周囲を確認することです。

左後方は、車の構造上バックミラーやサイドミラーにうつらない死角の部分になりますので、ご自身で左後方に身体や首を振って目視する必要があります。

左折の操作をはじめるまえに、左後方を目視で確認して、安全が確認できたらブレーキペダルから足を離してハンドルを操作するようにしましょう。

左折の途中でも、車の内輪差は気にしながら走行をおねがいします。

・巻き込みについては、バイクや自転車だけでなく他の車や歩行者がからむこともありますので、左折時は特に対策をとらなくてはいけません。

・左折の操作をはじめるまえに、左後方を目視で確認して、安全が確認できたらブレーキペダルから足を離してハンドルを操作するようにしましょう。

大きい車になればなるほど大きく曲がることを意識する

最後のコツとして、内輪差のしくみについて知ることでコツをつかんでいくようにしましょう。

最後のコツとして、内輪差のしくみについて知ることでコツをつかんでいくようにしましょう。

内輪差は車の大きさによって変わってきます。

内輪差は、前輪と後輪の距離が長いほど大きくなります。

つまり、必然的に大きな車ほど内輪差は大きくなるのです。軽自動車が小回りがききやすくて、ワゴン車が小回りがしづらいのはこのためです。

大きな車を運転する際は、ぜひ内輪差も大きくなることを意識しながら運転するようにしましょう。

具体的には、右左折時に大回りしながら曲がることを意識する必要があります。

大回りしながらの右左折になると、その分バイクや自転車を巻き込む可能性は高くなります。

そのため、周囲の確認はより徹底しなくてはいけませんし、通常の車より慎重に右左折することが重要です。

たまに、大型のバスやトラックが大げさに大回りして、苦労しながら右左折しているのをみかけますが、それも内輪差が大きいためで周囲の交通の方々へ危険を与えないための行動なのです。

大きな車は、たくさんの人々や荷物を運送できるため便利なのですが、その分運転にはさまざまな苦労があります。

とはいえ、内輪差の意識をしっかりもっていれば、それ以外は普通車とそれほど変わりなく走行できますので、機会があったらハイエースなどの普通免許で運転できる大きな車の運転にもチャレンジしてみるのも、貴重な体験です。

・大きな車を運転する際は、ぜひ内輪差も大きくなることを意識しながら運転するようにしましょう。

・機会があったらハイエースなどの普通免許で運転できる大きな車の運転にもチャレンジしてみるのも、貴重な体験です。

さいごに

車の内輪差は、教習所でも教わることですが、実際運転のどのような場面や状況で危険がおよぶのかまではご存じない方がほとんどです。

車の内輪差は、教習所でも教わることですが、実際運転のどのような場面や状況で危険がおよぶのかまではご存じない方がほとんどです。

ただ、内輪差のしくみや実際に気をつけるべき場面や状況を意識するだけでも、内輪差のコツをつかむことは、意外とかんたんにできます。

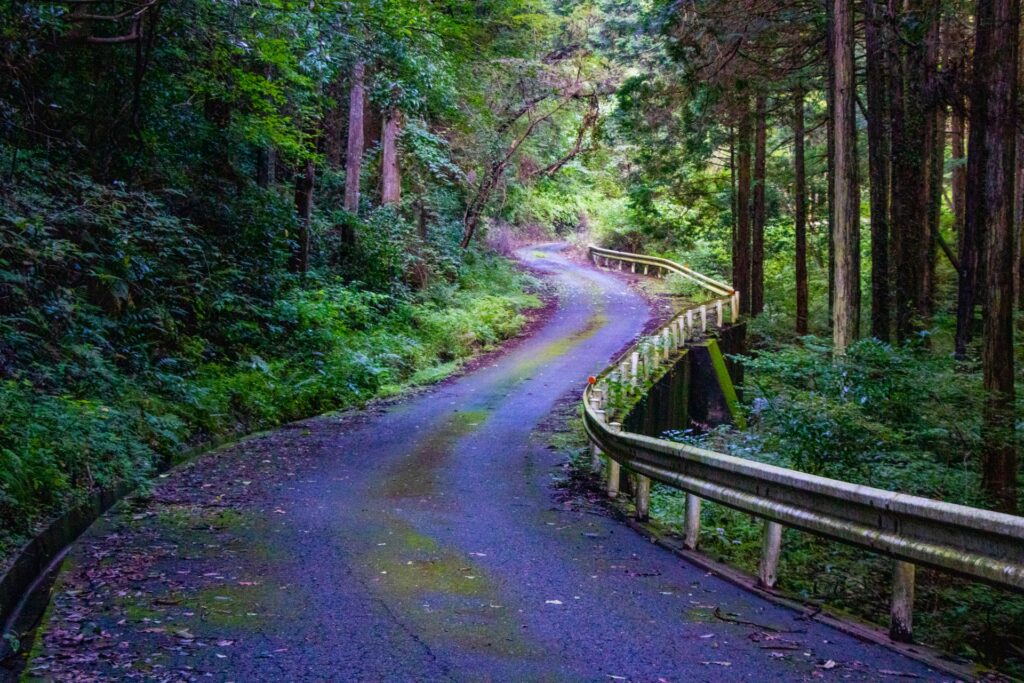

高速道路や幹線道路、バイパスなどの高規格道路が増えてきたとはいえ、日本の国土の特長から、まだまだ昔ながらの狭い道も多いですし、急カーブや急勾配の多い山道もたくさんあります。

そのようなところを運転する際も、適切な車線を走行するために、車の内輪差を認識しておくことは大事です。

車の内輪差をしっかり認識して、より安全にそして快適な運転をしていきましょう。

あらためて、車の内輪差を認識するコツのおさらいです・・・

・左折時に左後方の視角の部分を目視する

・大きい車になればなるほど大きく曲がることを意識する

まずは、1つ1つの操作や感覚をていねいに磨いていくこと、それが内輪差の認識はたまた運転の技術を向上させるコツにもつながります。

右左折や車線どりで少しでも危険や不安を感じる方は、ぜひ試していただければと思います。

今後も、運転についてさまざまな情報をお届けして参ります。よろしくおねがいします。

こちらの記事も、よろしければご覧ください。

ツイッターもやっています、ぜひご覧ください

コメント